薈供歌【業願緣起】之隱義普明 名曰:覺空密意太陽

薈供歌【業願緣起】之隱義普明 名曰:覺空密意太陽

頂果欽哲仁波切 著

拿摩 咕汝沙瓦加雅 阿拔雅支汪巴雅

遍知上師(吉美林巴)頓時(任運)所起之金剛歌,其深義密意不可思議,超越思惟抉擇、體驗與分析。然而若以言詞講述,可用金剛勝乘道上金剛身、語、意三密證悟之大直指來解釋。

第一, 解說智慧金剛身之證悟:

業願緣起如意樹之頂端上,天竺東方年幼孔雀翩然臨,

孔雀開屏轉成真實正法方,年幼我等完全趨入解脫道。

一切世俗諦有相諸法緣起真實無欺惑顯現,與一切勝義諦無相諸法遠離生、滅、住三者,此二諦雙運。證悟此本來平等清淨,與身及智慧之輪無別,乃是舊譯密咒教法之特點。 當世俗諦白淨習氣之力達量,善業之思維行動與極為清淨之願力,二者善緣起成熟結果,乃為超越天神身之具有六界之金剛身,具有智慧脈、風、明點。此身中能生起金剛內之地道所欲功德之中脈,在此譬喻為如意樹。於彼(中脈)界中之風心明點悉皆清淨,故說為頂上。 天竺,位於瞻部洲之中央,亦為暖熱自性增上之處,故為拙火之表徵。彼之熾焰淨分令月明點動搖,行至內在日(明點)之處。在世俗名言中,日月行進起於東方,故以此為喻。爾時,融樂無念覺受百倍生起,紅白分混合出入流動,此處所謂年幼孔雀,乃譬喻樂空覺受之悅意嬌豔也。同樣,所謂翩然臨者,指下行上行順逆四喜之出入也。 力能生起輪迴妄顯之脈風點(不淨)分既清淨已,身及智慧之顯現降注於都帝本具之風心明點,引生出猶如孔雀開屏之真實道,且令轉為相應於正法方。於聖道功德中年齡尚幼之我等若精勤於此,則不需艱苦,須臾即能於中脈界中圓滿十地,速能趨往無學證悟之大解脫道,得以圓滿實證遍空智慧金剛身成就之果位。

第二, 解說語金剛聲音之證悟

福德春之王后車乘引來已,南方門巴樹園林杜鵑悅語,

勝於上方食香天女妙笛韻,三月初夏季節緣起頗善妙。

以燃滴為布施,無遷轉為尸羅等勝義六波羅蜜圓滿之福德大資糧究竟已,彼時,明點淨分成熟為春之王后(譯註:亦為杜鵑鳥之雅稱),以智慧之風為車乘,引動來去之力促使喉處受用輪脈結開解。猶如南方瑪拉雅山之旃檀,觸嗅塗敷能去除熱惱般,業力煩惱之痛苦淨除。由於解脫命脈得穩固,故無勤開啟深廣法門,得無礙明辨之力,猶如門巴洛絨等地廣大樹林自力結出花果般,生起總持不忘通力妙慧等持,等諸般道上稀有功德,而能掌握百(法明)門。 於此遍淨園林中更有附帶證德:如春夏之際杜鵑鳥之悅語,更勝於上方三十三天之林苑中食香歡喜天女妙笛所出之美韻喜宴,以此為譬般,依三種姓各別調伏解脫,於此(第三)月份將種子妥為培育,於夏季耕植曬暖般,菩提道上功德增而廣之,極殊勝之緣起喜宴,口所說語皆合宜善妙。

第三, 解說智慧金剛之證悟

現下業願相應金剛之兄妹,吾等來至上師之駐地法苑,

飲用成熟解脫甘露喜宴中,歡快唱起覺受歌曲殊特法。

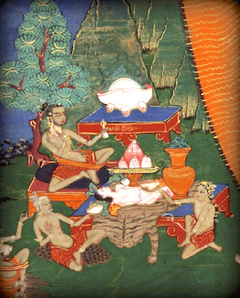

現下薈供輪聚會之行止,因昔時善業緣與清淨願相應於法故,同一上師之所有內金剛兄弟姊妹等吾人,入於無上(譯註:藏文中此詞亦指上師)勝乘之見行廣界中,廣大弘揚深道聖教金剛之王駐地,薈供行伍合宜聚集歡喜境中而來。以密咒道之根本四種灌頂令相續成熟後,以信與勤之喉管善道,飲用嚐服能解脫之二次第速道甘露,於此喜宴境中,於見修行之決定信之上,安逸無憂歡快地唱起金剛歌。有此種不帶綺語及無有不合之勝乘道行止特法存焉。

無有遷變大樂安住座中央,天尊上師面雖不觀仍覩見,

母尊空行心滴光昭之乘門,請賜成就虹身法身之悉地。

或有問道:其他暫時之五欲所生起之喜樂何以不能若此? 答曰:若能堅握本基界中本淨之密意,基顯光昭身與智慧現前之大樂體性,與無有遷變增減之法界,兩者無別安住之相即是壇城輪。其尊、咒、法性三之遊戲力之天眾聚會行列當中,本體一或多之遊戲超越思量。其中無有對於顯、聲、覺之善惡取捨、認知或分別。圓滿五種決定之安佈,自顯任圓而住之修物壇城中,天尊,與令成就之持明上師,從本初即無有分別。於此大無二本體真實面前,雖不觀修依於顯執與念想之生圓次第,亦得以其自性完全成辦真實睹見勝義殊勝天尊之面。如【持明密笈】云:「天尊顯現法性三,混融為一無變異,等持關要之橛釘。」 大密續部之守護者,母尊空行眷屬海會所珍重看守,經咒法軌大海中最心要之精華明點,其真意乃不可思議之光昭勝義,如文所說。於此諸佛聖者密意之導師乘門速道得究竟已,身成辦虹身,語成辦不壞法性界,心意於法身深明無二中成正覺,得以成就無學道之果位,此即請賜悉地之謂也。

遍知上師金剛語之密意甚為深奧,凡夫心之行境難以理解。但因具足信仰之情,現起本人所理解的密意並寫下如上。今真實佈設財物,奉獻薈供歡喜之供雲,至心懺悔矯作厚顏之謬誤,多康流浪愚昧的芒嘎拉希利布第,於龍國(不丹)巴洛地方傑河寺院中修持(龍欽寧體)大吉祥總集薈供時寫就,願為一切眾生參與殊勝悉地喜宴之因。

至心敬禮怙尊欽哲仁波切。流浪愚昧矯作厚顏之敦嘎嘉波(Sung Po-yu)於木羊年一月空行日初譯,木蛇年夏末月食時刻重校於英倫,祈空行忍恕。